- 发布日期:2025-07-05 17:51 点击次数:72

1949年以前的陕西,电影是西安等大城市的“特权符号”。

当钟楼的晨钟敲响,身着长衫的市民踱步走进电影院,银幕上闪烁的光影对他们来说是摩登生活的点缀,却也是中小城市与乡村百姓难以触及的梦境。

那时候的电影票,是身份与阶层的隐形标签,山沟里的村民或许连“电影”二字都未曾听闻。

新中国成立的礼炮声,不仅震碎了旧时代的枷锁,也震开了银幕世界的大门。

政府带着“让电影走到群众中去”的决心,在三秦大地上织就了一张细密的放映网络:城市影院亮起恒定的灯光,流动放映队背着设备翻山越岭,工厂俱乐部支起幕布,县城放映站成为光影中转站。

1955年的数据记录着这场革命的成果:文化系统放映队全年放映1092万余人次,其中87%来自农村——那些曾经与电影绝缘的土地,终于被流动的光束照亮。

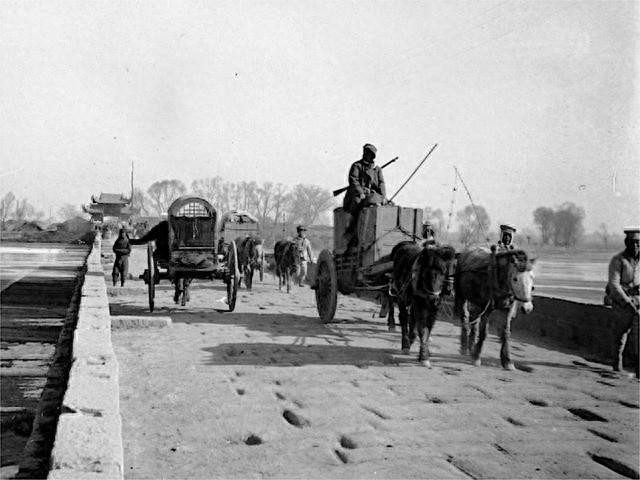

但这场革命带着时代的阵痛。露天放映时,银幕被山风掀起一角;放映员背着几十斤的设备在羊肠小道跋涉;

农民们第一次看到活动影像时,或许分不清剧情与现实。更现实的差距在于,西安的影院能放映新片,而陕北山村的银幕上,可能还在循环播放几年前的拷贝。

西安阿房宫影院的穹顶下,不仅仅是放映机的转动声。

当《梁山伯与祝英台》的光影投在幕布上,南郊汉中影院的幻灯机同步打出唱词,帮助观众理解吴侬软语的唱腔。这些影院像精密的宣传机器,从印制说明书到广播讲解,每个环节都在传递时政声音。

1956年新增的虹光、群众影院,不只是观影场所,更是城市里的“政治橱窗”,让市民在娱乐中触摸国家脉搏。

但城市影院有自己的“生存法则”。为避免资源浪费,政策规定有影院的城市不放映队,这让影院成为城市光影的“独占者”。它们一边吸引知识分子与干部群体,一边用露天场次照顾边缘人群,在商业性与政治性之间小心翼翼地平衡。

在秦岭深处,两三人组成的放映小组是最受欢迎的“外来客”。他们背着16毫米放映机,在晒谷场上支起幕布,用快板预告影片内容,用幻灯解释国际形势。

1955年的数据显示,农村观众占比高达80%,这意味着每一场放映都是一次“文化扶贫”。当《南征北战》的枪炮声在山沟里回荡,放映员还要随时停下机器,用方言解释“淮海战役”的意义。

工会放映队则是工厂里的“夜校”。在铜川矿区,放映员放下机器就变身政治教员,用《钢铁战士》的情节鼓舞工人干劲。

1953年后,许多放映队变身电影俱乐部,西北第一钻探队的职工们发现,昨天还在搬机器的队员,今天就在俱乐部里讲解地质勘探影片,这种“双重身份”正是时代的独特印记。

宝鸡县的放映站里,常常堆满了影片拷贝与宣传画。这些建站在万人以上城镇的“中转站”,不仅为放映队提供物资,更肩负着特殊时期的宣传重任。

1955年肃反运动中,安康、铜川的放映站循环播放《一贯害人道》,让银幕成为揭露罪行的“讲台”。

但当放映队忽视它们的存在时,比如宝鸡专区某些队伍“当天到当天演”,就会发现观众寥寥——缺少前期宣传的电影,就像没点火的灯笼,亮不起来。

在那个特殊的年代,每一场电影都是精心设计的“政治课”。西安平安影院的广播员,在120华氏度的高温里坚持讲解《彼得大帝》,汗水浸透衣襟却不忘强调“社会主义建设的意义”;

陕北的放映员学会用信天游改编宣传词,把总路线唱进老乡的窑洞。这种“放映即宣传”的模式,让《白毛女》不只是故事,更是阶级教育的教材;《平原游击队》不只是娱乐,更是爱国主义的动员令。

宣传贯穿放映的每个环节:映前用相声快板“热场”,映中用插播幻灯“划重点”,映后用座谈会“收反馈”。

1954年《教师》上映时,教育工会组织教师提前看片,这种“定制化宣传”让电影成为行业动员的工具。当银幕上的英雄人物举起拳头,台下的工人也跟着握紧了手掌——这就是电影的力量,也是政治的智慧。

我们必须承认,这套放映体系创造了奇迹:它让文盲率极高的农村地区,通过光影认识了新中国;

让工厂的夜班工人,在疲惫中感受到国家的召唤。1956年的数据显示,陕西电影观众覆盖率达到历史峰值,电影成为最有效的“全民教育”手段。

那些在露天银幕前席地而坐的夜晚,那些跟着放映队翻山越岭的日子,构成了一代人独特的集体记忆。

但硬币总有另一面。当政治宣传成为唯一标准,电影的艺术价值被挤压到边缘。农村观众常年只能看到有限的几部影片,城市影院也难有商业片的生存空间。

更深刻的矛盾在于,当放映员必须先成为“政治教员”,电影作为艺术的感染力就不得不让位于宣传功能。这种取舍,在当时是必要的选择,却也为后来的电影发展埋下了伏笔。

站在今天的视角回望,建国初期的陕西电影放映史,是一部用光影书写的政治传播史。它让我们看到,在百废待兴的年代,电影如何被赋予超越艺术的使命,成为国家整合社会的重要工具。

那些闪烁的银幕,既是启蒙的火炬,也是时代的枷锁;那些流动的放映队,既是文化的使者,也是政治的喉舌。

如今,当我们在巨幕影院里享受IMAX的震撼时,或许不该忘记,曾经有一群人背着放映机,在黄土高原的沟壑间奔跑,让一束光穿透了封闭与蒙昧。

那束光里,有理想的炽热,有时代的局限,更有一个新生国家对文化普及的执着。这种执着,或许正是我们今天能自由拥抱多元电影文化的历史根基。